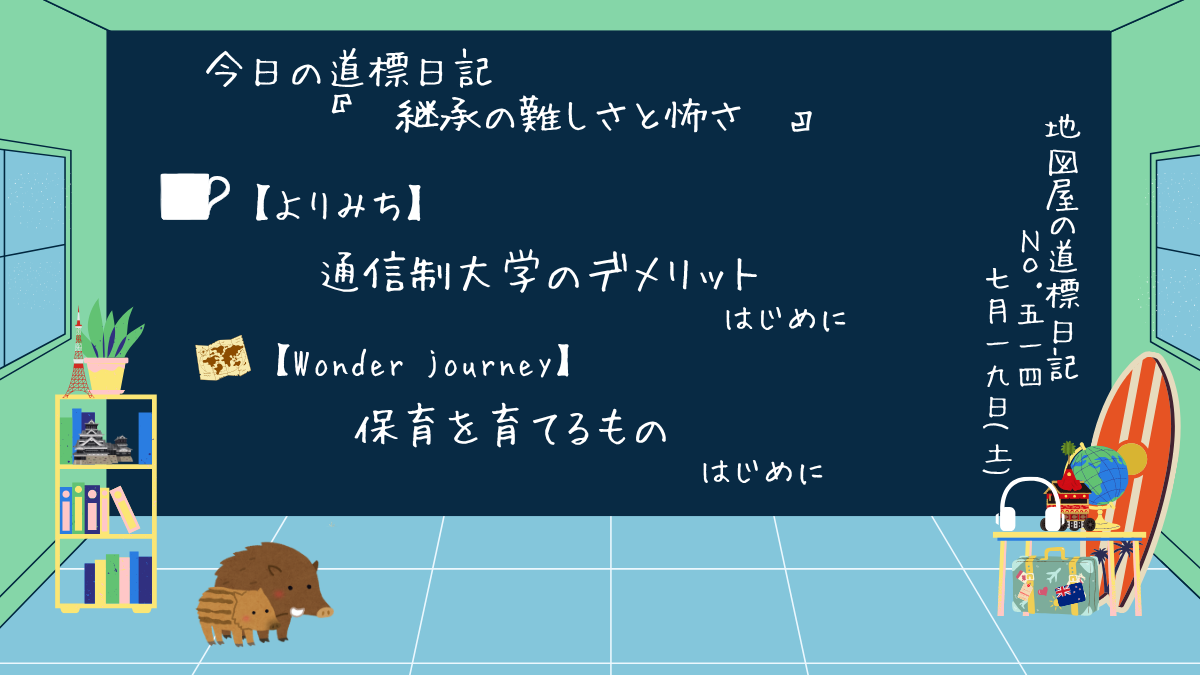

いらっしゃいませ 地図屋でございます。

本日は2025年7月19日(土)道標日記No.514です。 ご来店ありがとうございます。

何も思いつかないまま、この冒頭の挨拶を書き始めている地図屋です。

この日記の前日の夜に保育の勉強会があり、その反動もあってか頭がボーッとしていることもあるかもしれません。

最近、保育をしていて思う時があります。“自分だけがんばっても良くない”ということです。

私は、保育をより良くしたいと思って、勉強をしています。日本だけでなく、海外の保育も勉強させてもらう機会があり、いろいろな保育に出会ってきました。見たこともない保育に出会えたことで、自分のやりたい保育が描けるようになっている実感があります。

でも、それは独りよがりなのだとも思いました。そんな夢を1人で描いているだけで、一緒に保育をする人たちは、そんなこと思ってもいません。これはその人たちを責めているわけではありません。まあ、その人たちの中に、保育をよくしよう。自分も成長しよう。と、思っていないのはあるかもしれませんが。自分がその機会に恵まれていると思うのも、何か違和感を感じます。

私は正規職を退職する前に、子どもたちにのびのびと楽しんでほしい、保育者がもっと保育を楽しんでほしいと思い、一つのプロジェクトをつくり上げました。この中で保育をすれば、もっと子どもも保育者も生き生きと保育ができると考えたからです。

でも、私がその場から離れた途端、その保育の“かたち”だけが残りました。今は、その中で、ただ、子どもも大人も卒なく過ごしているだけのように感じます。

これまでたくさんの保育の実践者や研究者をみてきました。その中心となる人がいる間はいいのですが、“その人がいなくなったとき、その保育はあり続けるのか”という考えが今の私の中にあります。私がやり始めたプロジェクトは、次を残せなかったのだと、今は反省しています。

これは保育の課題なのかもしれません。はじめは、熱い思いを持って取り組んだことも、次の人たちにその時の熱量が伝えることが難しく、“かたち”だけが残り、それが時に、次の子どもや保育者を苦しめることになるのでは、と。

継承していくことの難しさと、あとに残す無責任の怖さ

その葛藤の中にいる私。

勉強会の後のボーッとした頭をそのまま綴ることになりました。書き綴って頭に隙間ができたような気がしますし、問い“Wonder”を残しておく機会をいただけたことに感謝しながら、私の勝手なご挨拶とさせていただきます。

さて

今回の道標日記は

☕️よりみち 【 通信制大学のデメリット 】 はじめに

🗺️My Wonder journey 【 保育を育てるもの 】 はじめに

を紹介させていただいております。

私の習慣が、皆さまの夢のお手伝いになれば幸いです。

夢への地図を描くお店 World Map 5 🗺 どうぞ ゆっくりしていってくださいね😌

👂今週の耳勉強

👂今週の耳勉強はコチラ🫱 👂

フェルミ漫画大学さん

中田敦彦さん

両学長さん

学習ドクター松本さん

☕️よりみち 【 通信制大学のデメリット 】 はじめに

☕️きょうのよりみちでは、

どうも 40代通信制大学生の地図屋です。

私は保育者をしていますが、もっと勉強したいと思い、正規職を退職し、非常勤になり、通信制大学に通うようになりました。

通信制大学に通い始めて今年で3年目になります。

通信制大学は、

・通学課程より学費が安い

・自分のペースで勉強ができる

・大学に通わなくても良い

・働きながらでも勉強ができる

などなど

たくさんのメリットがあります。

反面、通信制大学に通ってみてこそデメリットにも気づきました。

今回は通信制大学に通っている私が感じたデメリットお伝えしたいと思います。そして、これから通信制大学に通おうと思っている方の参考になれば幸いです。

ここからは通信制大学のデメリットを

・デメリット その① 対面ではない(思い出に残らない勉強、人が見えない、つながりが薄い、など)

・デメリット その② デジタル(頭に残りにくい、脳の疲れ、視力の低下、など)

・デメリット その③ 自己責任(誰も知らせてくれない、強制性がない、いくらでもサボれる、など)

この3つについて綴っていきます。

お付き合いいただければ幸いです。

🗺️My Wonder journey 【 保育を育てるもの 】 はじめに

こちらは旅する保育者としての私が、日々の保育や学びのなかで生まれた“不思議”“問い”をつづる場にしたいと思い始めました。常に問いとそれを探求する思いを持ち、保育者として成長し続けたいです。

今回は、【 保育を育てるもの 】です。

今回は保育への愚痴からの My Wonder です。笑

保育園や幼稚園、認定子ども園は、“子どもを育てる”場です。これは皆さんご承知の通りだと思いますが。

加えて、、というか、何かそんな言い回しにも私は違和感を感じるのですが、もう20年近く保育者として過ごしてきた私は、この場は、“人が育つ”場 だと強く実感しています。

保育園、幼稚園、認定子ども園など、就学前に子どもたちが過ごすこの場は、その子どもの保護者、そして、子どもに関わる保育者も育つ場だと思って、私は毎日、保育をしています。そこの“保育”に関わることで、人は育つのです。

では、その“保育”を育てる人は誰なのでしょう。 それは保育者だと考えています。つまり、保育者自身が研鑽を続ければ、保育者の行動、言葉、目線、ふるまいが変わり、それらが子どもや仲間の保育者、保護者、さらには地域に伝わっていくと、保育がじわじわと変わっていく。これを私は、保育が育つことだと思っています。

しかし、保育を育てるはずの保育者が学ぶことしなければどうなるでしょう? 毎年同じ保育、同じ行事、同じ言葉かけをしているだけで日々の保育が過ぎていくのです。向き合う子どもも、保護者も、そして時代も違うのに、例年と同じような保育をする。これは、保育のズレを生み出すのではないでしょうか。

けれど、保育を育てるのが難しいという現実があるのではないかと思います。私が考える“なぜ保育者が育たたないのか”を今回のWonderをさせていただきます。3つあげるとすると、

その①保育を育てにくい構造(研修もあるが時間外。体制の薄い。女性の多い職場。休憩時間もやることいっぱい。)

その②変わらなくてもできてしまう保育(過去のままやればいい。子どもは訴えているけれど、保育者はクローズエンド。時代にも子どもにもあっているのか。)

その③そもそも育つことをしない(変わらなくてもいい、就職したらこっちのもん社会)

以上の3つとさせていただきます。綴っているうちに内容が変わるかもしれませんがご容赦ください。

それでは次回からよろしくお願いします。

旅する保育者 地図屋のMy Wonder Journeyはコチラ🫱

World Map 5の最近の購入もの

さあ 来週はいよいよ猟師の師匠のもとで学ばさせていただきます!

今回は“銛突き”です!🐟

本日もご来店ありがとうございました。

毎日が皆様にとって素敵な日になりますように

それでは

Have a nice dream day.🎫✈️

コメント